CRÓNICA DE LAS JORNADAS SOBRE “HUMANISMO Y ESCUELA DE SALAMANCA” ORGANIZADAS POR LA FUNDACIÓN TOMAS MORO EN SALAMANCA LOS DÍAS 14 A 16 DE MARZO DE 2025.

1. Alojamiento.

Nos alojamos en el Centro de Espiritualidad San Ignacio en Salamanca (CES), que es uno de los tres centros de espiritualidad de la Compañía de Jesús en España, junto a Loyola y Manresa. Fue fundado en 1990 y es el antiguo Seminario que la Compañía tenía en las afueras de la ciudad para la formación de los futuros jesuitas. En la actualidad ofrece Ejercicios Espirituales durante todo el año de 8, 5 y 3 días o el mes completo, así como retiros, conferencias, charlas, pensadas para compartir el carisma ignaciano.

El CES está situado en una zona céntrica de Salamanca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, a unos 10 minutos caminando de la Plaza Mayor y el casco antiguo.

2. Primera conferencia.

Después del saludo de bienvenida del director del Centro, el presidente de la Fundación, José Pardo de Santayana, hizo la presentación de las Jornadas detallando su programa y comentando algunos de sus aspectos.

A continuación, presentó al conferenciante Fernando Díez Moreno, vicepresidente de la Fundación, que disertó el tema “Fundamentos del humanismo cristiano”.

Comenzó destacando la importancia del humanismo en la historia del pensamiento pero que, en nuestros días, había sido expropiado por todo tipo de corrientes políticas que lo habían desvirtuado. Si en Internet se introduce el término “humanismo” aparecen en pocos segundos 247.000 entradas; si se introduce el término “humanismo cristiano” aparecen 67.300 entradas. Señaló que no se puede confundir humanismo y cristianismo, y que el humanismo tiene como enemigos a la Ilustración, al marxismo y a la ideología de género.

Pasó después a resumir los fundamentos del Humanismo cristiano en un decálogo: 1º). La persona. Para el humanismo cristiano la persona es un ser trascendente creado por Dios a su imagen y semejanza, susceptible de salvarse o condenarse. El documento básico es la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. En la consideración de la persona como ser trascendente, el humanismo cristiano se diferencia de los demás humanismos. 2º). La comunidad. Puede ser política (los poderes públicos), social (la sociedad civil) o internacional (globalización). La idea básica es el compromiso con la comunidad, de entrega a los demás, por encima de los derechos y deberes de cada uno. 3º). La libertad. Es el elemento esencial de la dignidad de la persona. Sin libertad no hay dignidad. Tiene tres manifestaciones: la de negar a Dios, a pesar de habernos creado; la de hacer cosas y emprender (libertad exterior); y la de hacernos a nosotros mismos, para ser lo que queramos ser (libertad interior). Cita a Pico de la Mirandola, y su diálogo entre Dios y Adán. 4º). Los derechos humanos. Son los derechos naturales, derivados de haber sido creados por Dios, inscritos en la propia naturaleza humana, y que ahora se denominan derechos fundamentales. En la Carta de los derechos del ciudadano europeo, aneja al Tratado de Lisboa se citan más de 40 derechos, pero ninguna obligación. 5º). La lucha contra las desigualdades. La persona es igual ante Dios y ante la ley, en todo lo demás las personas son diferentes. Existen diferencias por razón de raza, sexo, lengua, religión, nacionalidad, educación, herencia genética, posición económica, clase social, etc. El objetivo de la igualdad para el humanismo cristiano es la lucha por la igualdad de oportunidades y contra las desigualdades injustas o discriminaciones arbitrarias, preservando el esfuerzo y el trabajo personal, el riesgo y la responsabilidad como estímulos humanos. 6º). La democracia. Es el régimen en que se organiza la comunidad política. Se apoya en tres pilares: la separación de poderes; el Estado de Derecho; y la libre alternancia en el ejercicio del poder. La separación de poderes implica la auténtica independencia de cada uno de ellos (legislativo, ejecutivo y judicial). El Estado de Derecho significa que los poderes públicos siempre tienen que actuar de acuerdo con la ley que regule esa actuación. La libre alternancia supone que, a través de elecciones libres, un mismo partido no puede perpetuarse en el poder. Se plantea si estas condiciones son aplicables a la actual situación de España. 7º). La política y los políticos. La política es la actividad que tiene como finalidad la consecución del bien común, también llamado interés general, que son “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”. A su vez, los políticos son las personas que se dedican a la política para servir a los demás ciudadanos y no para servirse de ellos. Les es exigible en su actuación pública la integridad, que es el resultado de su pasión por la vida pública, de su honestidad, y de la superación de su esclavitud de la imagen, si la tuviere. También la eficacia en su gestión. Debe tener un comportamiento ejemplar. Cita el Salmo 100. 8º). La Doctrina Social de la Iglesia. Constituye el programa social y económico de actuación para el humanismo cristiano. Está formulado en las Encíclicas de los Papas de contenido social, desde la “Rerum novarum” de León XIII hasta la “Centéssimus Annus”, “Laborem exercens” y “Solicitudo rei sociales” de S. Juan Pablo II. 9º). Las virtudes del hombre humanista cristiano. Además de profundas convicciones religiosas, el humanista cristiano debe buscar la cultura como complemento de su excelente preparación profesional, el sentido de la amistad verdadera, el amor a la familia, y el sentido del humor o ironía, incluso en las situaciones más adversas. Estas virtudes han adornado a los mejores humanistas de la historia. 10º). Sentido del más allá. Para el humanismo cristiano, la esperanza en el más allá no es solo su seña de identidad, es también la respuesta coherente al hecho inevitable de la muerte y a la dramática y angustiosa alternativa de la nada después de ella. Es un signo de esperanza, no solo un acto de fe, como rasgo específico de la condición humana. Y es una prueba de libertad porque el ansia de inmortalidad implica saber prescindir de las ataduras terrenales. El más allá es un reto para los hombres y mujeres verdaderamente libres.

3. Segunda conferencia.

Al día siguiente, sábado día 15, la segunda conferencia estuvo a cargo del Padre D. Gonzalo Tejerina Arias y versó sobre “La escuela agustiniana de Salamanca: seguimiento de Santo Tomás y fidelidad a San Agustín”. El conferenciante es sacerdote agustino, catedrático de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y Capellán de la Universidad.

Comenzó señalando que en el año 1256 se funda la Orden Agustiniana como Orden mendicante en ciudades universitarias como París, dedicadas al estudio, al saber y a la predicación. Egidio Romano fue el primer discípulo de Santo Tomás de Aquino, fiel continuador y defensor de su maestro. La primera Escuela desarrolla a San Agustín en temas como el pecado original y la gracia, entre otros. Hacen prevalecer la voluntad sobre el entendimiento y consideran que la caridad es el fin de la teología. Aunque predominan los italianos, hay también españoles como Alfonso Vargas de Toledo, Bernardo de Olivar o Gregorio de Rimini. Santo Tomás sustituye los cuatro libros de sentencias de Pedro Lombardo por otra forma de estudiar teología. Y más adelante, en el sigo XVI habrá nuevos retos con la aparición del protestantismo. Francisco de Vitoria impondrá en Salamanca la “Summa” de Santo Tomás. Mientras los franciscanos siguen a Duns Scotto. Santo Tomás establece bases nuevas para un mundo nuevo y fue un gran innovador. En Salamanca se estudiaban también otros libros de Santo Tomás. En España, se crea en Salamanca la Escuela Agustiniana, que pugnan con los dominicos, de manera que en el siglo XVI hay escuelas, además de en Salamanca, en Valencia, Alcalá, Valladolid, Sevilla y ultramar. Francisco de Villanueva rompe la continuidad con la primera escuela y Gregorio de Rimini, General de la Orden, introduce el nominalismo para el cual solo es real lo observable, lo empírico, la razón, lo concreto. Para el nominalismo la razón no puede alcanzar conceptos universales.

Mientras tanto, Cisneros, en Alcalá ha creado tres cátedras: la de Santo Tomás (que no alcanza la importancia de Salamanca), la de Scotto y la nominalista. En Salamanca la penetración del nominalismo fue reducida, aunque se creara una cátedra nominalista,

que fue ocupada por Gregorio Rimini, frente a 27 cátedras ocupadas por tomistas independientes. Los agustinos discrepan de Santo Tomás en temas como la Inmaculada Concepción (que no es aceptada por Santo Tomás) y la Encarnación, pues defendían que la

Encarnación del Verbo habría ocurrido en cualquier caso.

La Escuela de Salamanca también estuvo integrada por agustinos, como Juan Márquez (“El gobernador cristiano”), Agustín Antolinez (que comenta el libro de Job), Fray Luis de León (“Los nombres de Cristo”, “La perfecta casada”, y es ensalzado por Quevedo), Lorenzo Vallaesencia, Diego de Zúñiga (partidario del heliocentrismo), Juan de Guevara (que tuvo el conflicto con Fr. Luis de León), Agustín Antolinez (que creó un hospital del estudio). El más conocido, sin duda, es Fray Luis de León, prisionero durante cinco años por

la Inquisición en Valladolid, por haber traducido el Cantar de los Cantares, denunciado por los dominicos, a cuyo término fue recibido en Salamanca con auténtico clamor (“como decíamos ayer”), y terminó su vida en Madrid ordenando los escritos de Santa Teresa de Jesús.

Al término de su conferencia hubo un animado coloquio.

4. Tercera conferencia.

La tercera conferencia corrió a cargo del Padre D. Ricardo de Luis Carballada, dominico y profesor en la Facultad de Teología de San Esteban, sobre el tema “Francisco de Vitoria”.

Francisco de Vitoria es el máximo representante del pensamiento español y de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Enseña Teología moral y Derecho y tuvo proyección internacional, comparable a otros pensadores y de gran influencia en la aparición del Derecho internacional y de la formulación de los derechos humanos. En la sede de Naciones Unidas en Ginebra existe una placa recordándole.

El concepto de Escuela de Salamanca ha sido muy discutido. En principio puede considerarse como una agrupación de personas a las que une un estilo común de pensamiento, todos ellos profesores con un estilo similar. También puede considerarse como una corriente del pensamiento renacentista español en la Universidad de Salamanca, que renueva la escolástica medieval y la teología moral y que está abierto a las corrientes nuevas del pensamiento y a la problemática humanista. El concepto fue introducido por historiadores de la teología alemanes a finales del siglo XIX. También fue utilizado por historiadores dominicos de principios del XX y por estudiosos como Hinojosa y Menendez Pelayo. También se la denomina “Escuela de teólogos juristas” o “Escuela de Maestros salmantinos” o “Escolásticos españoles”. Comienza cuando Francisco de Vitoria accede a la Cátedra Prima de Teología en 1526, después de estar diecisiete años en París como estudiante y como Profesor. Y termina con los discípulos de Báñez en el siglo XVII. Vitoria introduce el cambio en el estudio de la Teología, que en el siglo XVI era el saber fundamental. Cambia el método de estudio y sustituye los cuatro libros de sentencias de Pedro Lombardo por la razón crítica de Santo Tomás. La razón humana, cuando se aplica con moderación es complemento de la fe.

La Escuela de Salamanca realizó importantes aportaciones en el terreno del pensamiento teológico, filosófico, jurídico, político y económico. Su aparición fue debida a la decadencia del pensamiento de la Baja Edad Media, a la aparición del humanismo, al surgimiento de nuevos problemas como la llegada a América y la aparición del comercio. Fueron independientes en su pensamiento y llegaron a discutir al Papa o al Emperador. Los grandes maestros fueron: Francisco de Vitoria (1483-1546). Melchor Cano (1509-1560). Domingo de Soto (1494-1560). Martín de Azpilicueta (1491-1586). Juan de Mariana (1536-1624). Otros maestros fueron: Domingo Báñez (1528-1604). Pedro de Sotomayor (1511-1564). Mancio de Corpus Christi (1507-576). Bartolomé de Medina (1505-1585).

Recuerda el conferenciante que el origen de las Universidades se encuentra en la Escuelas Catedralicias, puestas bajo la protección del Papado. Y que la Escuela de Salamanca se caracteriza por la voluntad de renovación (no ruptura) del pensamiento; por la síntesis entre escolástica (carácter científico de la teología: fe y razón) y el humanismo (vuelta a las fuentes y apertura a la nueva problemática); por practicar un tomismo abierto (se toma a Santo Tomás en el planteamiento del problema, pero en la solución se recurre a otros autores); y por la apertura a cuestiones prácticas y debatidas sin descuidar las cuestiones fundamentales.

Uno de los problemas que abordaron fue el de la llegada de España a América. Surge entonces la cuestión sobre el trato que haya de darse a las poblaciones nativas, si son personas o no, y qué derecho tenía España sobre los nuevos territorios. Se originan dos corrientes: la teología imperial representada por Ginés de Sepúlveda y, por otra parte, la Escuela de Salamanca.

Para la Escuela de Salamanca, los indios son personas porque tienen organización social, por lo que no se puede imponer la fe por la fuerza. Y respecto a la legitimidad para ocupar nuevos territorios, Vitoria sostiene que, aunque Jesucristo es el Rey del Universo, no puede decidir en materias políticas. El Papa no tiene potestad sobre los territorios americanos. No se puede hacer la guerra sino para pacificar y la autorización a la ocupación solo se concede para la propagación de la fe.

Frente a esta postura, Ginés de Sepúlveda sostiene que si pueden ocuparse los territorios basándose en la postura de Aristóteles de que los pueblos bárbaros son inferiores. Se produce así un gran debate que tuvo trascendencia internacional y para su desarrollo se crea la Junta de Burgos, que dieron lugar a las Leyes de Burgos en 1512; la creación del Consejo de Indias en 1524; la Controversia de Valladolid en 1550; y las Leyes de Indias en 1680.

El principal maestro de la Escuela de Salamanca fue Francisco de Vitoria, que nace en Burgos en 1483 y muere en Salamanca en 1546. Es teólogo dominico. Estudió en París (17 años) y fue Profesor en Paris, Valladolid y Salamanca. Desarrolló un pensamiento abierto y creativo. Su obra principal son las “Reelecciones”, en que se recoge la obligación de todos los profesores de la Universidad de pronunciar una conferencia para todo el claustro, al menos, una vez al año.

Vitoria era un milagro de la naturaleza. Cuando estaba enfermo los estudiantes le llevaban en volandas a clase. Sus clases resultaban interesantes y vivas, afrontando cuestiones prácticas, yendo al núcleo de la cuestión debatida y presentaba razonadamente la manera de resolverla.

En materia de Ley natural y Derecho de gentes Vitoria sostuvo que el ser humano se da en una cultura, pero lo humano trasciende a la cultura; que hay unas condiciones comunes a toda la humanidad (nacionalidad, libertad, socialidad, religiosidad); que en la tradición cristiana la Ley de Dios se manifiesta en la conciencia, que puede ser captada por la razón; y que, en la controversia americana, no hay solo derecho positivo sino también derecho natural.

5. Visita a la Iglesia de San Esteban y a su Claustro.

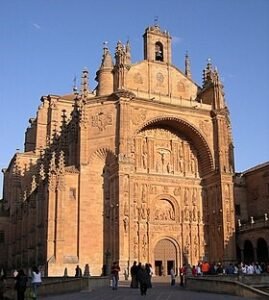

A continuación de su conferencia el propio Padre D. Ricardo nos hizo un recorrido por la Iglesia y Convento de San Esteban, que tiene su precedente en la iglesia de San Juan el Blanco, que se encontraba a extramuros de la ciudad y en la orilla del Tormes, donde se habría asentado la comunidad dominica de Salamanca que llegó en el siglo XIII. Según los registros, esta iglesia habría quedado inutilizada tras una crecida del río en torno a 1256.

La comunidad dominica se trasladó entonces a la ubicación actual del convento, una iglesia dedicada a San Esteban, donada por los canónigos de la catedral. Desde finales del siglo XIII y todo el siglo XIV la orden experimentó un aumento de las donaciones

hechas por los fieles, fruto de la popularidad de las órdenes mendicantes y otros factores.

El convento tuvo también otros promotores, entre los que se cuentan obispos, reyes y cardenales, lo que hizo de este convento uno de los más suntuosos de la península ibérica, pudiendo acoger además a un número bastante elevado de frailes (a partir de algunas fuentes se estima que sobre 1493 habría en torno a 155 frailes). Las reformas del convento se extendieron hasta el siglo XVII, siendo Juan de Álava y fray Martín de Santiago los principales arquitectos involucrados. El primero habría destacado en la construcción de la fachada, mientras que el segundo contribuyó especialmente en áreas vinculadas con el claustro. La reforma más importante fue la que se inició en 1524, cuando se construyó la iglesia mayor, financiada por el cardenal fray Juan Álvarez de Toledo. La iglesia sería terminada y consagrada en 1610, concluyendo el proceso de expansión del convento.

La fachada

La fachada está compuesta por la portada de la iglesia y el pórtico de acceso, siendo considerada una de las grandes obras maestras del estilo plateresco. Fue diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón y se concibió como un gigantesco retablo decorado con una ingente cantidad de simbología.

Forma un arco del triunfo bajo cuya bóveda de medio cañón se despliega su decoración. Se organiza en tres cuerpos verticales y tres niveles horizontales. En el eje central, se encuentran representados un Calvario y el Martirio de San Esteban, quien es el patrón de este convento, y cuyos relieves realizó Juan Antonio Ceroni. El pórtico, realizado por Juan Ribero de Rada entre 1590 y 1592, está compuesto por arcos de medio punto que se inspiran en las logias renacentistas italianas y contrastan su ornamentación con la exuberancia decorativa de la fachada.

La iglesia

La construcción de la Iglesia comenzaría en 1524 bajo el mando del arquitecto Juan de Álava, posteriormente, fue continuada por Fray Martín de Santiago y finalizada por Rodrigo Gil de Hontañón, consagrándose en 1610. Se puede vincular esta obra a la familia Álvarez de Toledo, especialmente al cardenal Juan Álvarez de Toledo. Cuenta con una planta de cruz latina con una sola nave que alcanza los

14,5 metros de ancho y 27 metros de altura, dimensiones que realzan su monumentalidad. Los brazos del crucero y el ábside se destacan por su tratamiento más clásico, mientras que la nave presenta bóvedas de crucería características claras del gótico tardío. En el crucero, el cimborrio de Rodrigo Gil de Hontañón eleva la estructura hasta los 44 metros, mostrando una fusión de tradiciones arquitectónicas al combinar arbotantes ocultos con una decoración interior renacentista sobria, pero majestuosa.

El presbiterio, elevado sobre el resto de la iglesia, está cubierto por una bóveda renacentista decorada con casetones.

En el coro destaca por un lado la pintura del Triunfo de la Iglesia, de Antonio Palomino, obra que representa una alegoría teológica en la que la institución eclesiástica, simbolizada por la figura femenina central, se eleva victoriosa sobre la herejía y el pecado.

El retablo mayor de San Esteban, con sus imponentes dimensiones de aproximadamente 16 metros de ancho por 24 de alto, se considera uno de los más monumentales del barroco español. Es obra de José Benito de Churriguera, que remata la cabecera de la iglesia. Seis grandes columnas salomónicas, recubiertas de decoración vegetal, recorren el primer cuerpo, en cuyo centro se halla el tabernáculo central concebido como un templete, flanqueado por un par de columnas a cada lado; entre estas y las de los dos de los extremos se encuentran dos hornacinas que dan cobijo a las esculturas de Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, atribuidas al autor del retablo.

Sacristía

Construida en el siglo XVII bajo el mecenazgo de fray Pedro de Herrera Suárez, obispo de Tuy, por los arquitectos Alonso Sardiña y Juan Moreno. De gusto clásico, los muros están cubiertos por pilastras de orden corintio con frontones curvos y triangulares partidos rematados con pirámides. El fundador construyó la sacristía para hacerla también lugar de su enterramiento. Así en una hornacina elevada en el lado izquierdo se encuentra su efigie orante en piedra policromada, obra de Antonio de Paz.

Claustro y capítulos

El claustro principal, conocido como Claustro de Procesiones o Claustro de los Reyes, fue construido entre 1533 y 1544 bajo la dirección de Fray Martín de Santiago, quien utilizó un diseño de estilo gótico-renacentista para la planta baja del mismo. Los arcos que lo separan del jardín son de medio punto, de estilo renacentista, aunque son tratados al estilo gótico al dividirlos por tres maineles. Las bóvedas de sus cuatro crujías son de crucería, características del estilo gótico. En la planta alta se encuentra una cubierta de artesonado de madera sencilla, que abre grandes galerías a través de los cuarenta arcos de medio punto que reposan sobre pilastras, y cuyos capiteles están decorados con varios motivos, como grutescos y formas similares a las de la fachada de la iglesia.

Escalera de Soto

La Escalera de Soto, diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón, fue construida entre los años 1553 y 1556, financiada su construcción por fray Domingo de Soto. Su importancia radica en su arte y la función de conexión, ya que unía la iglesia, la sacristía, el coro, la biblioteca y, por último, los dormitorios. La tipología de estas escaleras se consolida en el siglo XVI y sería posteriormente denominada por Andrés de Vandelveira como “adlucida en cercha” (de caracol, de planta cuadrada y caja abierta).

La iconografía responde a su contexto eclesiástico, dándole un carácter celestial que se ve reforzado por la propia bóveda y la decoración de estrellas en los ropajes de los personajes. Así, transmitiría una solemnidad que concordaba con las ceremonias que se desarrollaban en las estancias de la planta superior. Con todo esto, se podría concluir que la escalera vendría a simbolizar un ascenso espiritual desde lo terrenal hacia lo celestial.

Sepulcro del III duque de Alba.

Fernando Álvarez de Toledo murió en Tomar, localidad próxima a Lisboa, el 11 de diciembre de 1582, a la edad de setenta y cuatro años. Sus restos fueron trasladados inicialmente a Alba de Tormes, donde fue enterrado en el convento de San Leonardo.

En 1619 fueron trasladados al convento de San Esteban, en donde desde 1983 reposan en una capilla del convento que contiene un mausoleo proyectado por Chueca Goitia y que fue costeado por la Diputación Provincial de Salamanca.

El claustro de Colon.

El «claustro de Colón», es denominado así porque según la tradición fue aquí donde el descubridor conferenció con los frailes sobre sus proyectos. Data de fines del siglo XV, pero su trazado es sencillo, con arcos de medio punto que descansan en capiteles robustos y simples; cuenta con un ventanal barroco en el fondo.

6. Visita a la Plaza Mayor, la Catedral y la Universidad.

A primera hora de la tarde hicimos un recorrido turístico siguiendo las explicaciones de la guía Inés Criado, que fueron seguidas con atención por todos los asistentes y que brillaron por su rigor y conocimiento.

La plaza Mayor de Salamanca es un espacio urbano construido como plaza mayor que con el tiempo se ha convertido en el centro de la vida social de la ciudad española de Salamanca. Fue construida en el periodo que va desde el año 1729 al 1756, en estilo barroco. El diseño es del arquitecto Alberto Churriguera. Miguel de Unamuno la definió como «un cuadrilátero irregular, pero asombrosamente

armónico».

Fue declarada monumento histórico-artístico de carácter nacional el 21 de diciembre de 1973. En la actualidad, la plaza Mayor es el centro de la vida de la ciudad y un punto de encuentro habitual de los habitantes. El programa iconográfico de la plaza consiste en un conjunto de iconos, también llamados medallones, ubicados en diferentes partes. Este programa posee una historia que va unida al desarrollo de la plaza. Una de las iconografías más evidentes es la que se puede ver alrededor de la misma, en los medallones ubicados en las enjutas de los ochenta y ocho arcos.

La Catedral de la Asunción de la Virgen, llamada popularmente Catedral Nueva es, junto a la Catedral Vieja, una de las dos catedrales de la ciudad de Salamanca. Fue construida entre los siglos XVI y XVIII mezclando los estilos gótico tardío, renacentista y barroco. Es una de las catedrales más altas de España, con 92 metros de altura.

El interior de la catedral es muy semejante al de la catedral de Sevilla. Sin embargo, la Iglesia da impresión de gran amplitud y luminosidad por la compensación en altura y la consecución del espacio interior.

El interior de la catedral es muy semejante al de la catedral de Sevilla. Sin embargo, la Iglesia da impresión de gran amplitud y luminosidad por la compensación en altura y la consecución del espacio interior.

La Catedral Nueva tiene una planta con tres naves y dos más de capillas-hornacina, que se terminaron en 1520 por Juan Gil de Hontañón las de la izquierda y Juan de Álava las de la derecha. En 1538 Rodrigo Gil de Hontañón se convierte en el maestro

de obras de la catedral, tras la muerte de su padre. En principio se proyectó una girola para la cabecera y ábsides poligonales, pero el retraso en la obra hizo cambiar el criterio por el de una cabecera plana. En 1588 se llama al maestro cántabro Juan de Nates para la continuación de las obras.

El cimborrio original fue levantado por Joaquín Churriguera cuando se retomaron las obras, tras estar paradas durante casi todo el siglo XVII, por falta de presupuesto. Se terminó en el año 1725. Es similar a la de Burgos, con nervaduras y decoración barroca. El terremoto de Lisboa del año 1755 cuarteó la cúpula central siendo sustituida por otra neoclásica realizada por el arquitecto Juan de Sagarvinaga, que es la que puede contemplarse actualmente.

La catedral de Santa María, conocida como catedral Vieja, es una de las dos catedrales que hay en Salamanca. Fundada por el obispo Jerónimo de Perigord, se empezó a construir en el primer tercio del siglo XII y se terminó a finales del siglo XIV, en estilo románico y gótico. Está dedicada a Santa María de la Sede. Se trata de un edificio de planta basilical, en cruz latina y tres naves, crucero marcado y cabecera formada por tres ábsides semicirculares, que muestran ventanas con arcos de medio punto al exterior. Dado el carácter fronterizo de Salamanca, fue proyectada también como fortaleza.

El magnífico retablo debe situarse entre los años 1430-1450 y son tres los autores que trabajan en las 53 tablas que lo componen. Las obras principales corresponden al artista Italiano Daniel Delli. El retablo presenta un ciclo de la vida de la Virgen María y de Jesucristo, desde el Nacimiento de la Virgen hasta el tránsito de la Madre de Cristo, todo acompañado de escenas de la vida de Jesús y rematadas por el magnífico Juicio Final.

El claustro primitivo sufrió daños en el terremoto de Lisboa y no quedan restos apreciables. El actual resulta de una reconstrucción posterior. Una de las capillas del Claustro es la de Santa Bárbara. Desde los comienzos de la Universidad de Salamanca y cuando los estudios se hacían en locales de la catedral, esta capilla servía como lugar donde se realizaban los exámenes finales.

El estudiante que iba a realizar su examen de grado o de doctorado debía pasar toda la noche encerrado en la capilla, preparando la defensa de su tesina (licenciatura) o su tesis (doctorado). A la mañana siguiente entraban los profesores que se sentaban en los bancos que hay alrededor de la capilla y discutían al estudiante punto por punto las razones de su trabajo.

Si el estudiante aprobaba el examen, salía por la puerta principal de la catedral donde le esperaban sus amigos y juntos hacían una fiesta. Si el grado obtenido era el de doctor, sus compañeros escribían en una pared un anagrama de la palabra latina Victor seguida de su nombre —en letra o anagrama también— lo que equivaldría a «¡Victoria!».

Si el estudiante no superaba el examen, salía por otra puerta, conocida como la «puerta de los carros».

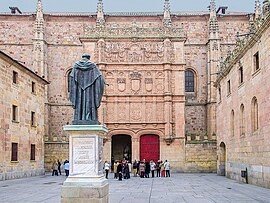

Finalmente visitamos la Universidad.

El “Studium Generale ”, germen de la universidad, instituido en 1218 por Alfonso IX de León, fue el segundo más antiguo de España, tras su homólogo palentino —fundado entre 1208 y 1214—. Fue la primera institución educativa europea en obtener el título propiamente de Universidad, por la real cédula de Alfonso X el Sabio fechada el 9 de noviembre de 1252.

En el tránsito del siglo XV al XVI, la Universidad de Salamanca se convirtió en el referente nacional. Hasta el siglo XVII fue vista como la universidad más prestigiosa, afamada e influyente de España, por contar con la mayor variedad de enseñanzas, las mejores dotaciones físicas y humanas y el alumnado más internacional. El auge de la Universidad se debió en buena medida a la conquista de América por parte de España y a la construcción del estado centralizado por los Reyes Católicos, lo que requería burócratas, funcionarios y juristas que la Universidad de Salamanca podía ofrecer gracias a su especialización en estudios jurídicos. Hacia 1580 llegaban a Salamanca 6.500 estudiantes nuevos cada año, y de entre los licenciados se nutría la administración de la monarquía hispánica de funcionarios para el Estado.

A pesar del carácter jurídico de la Universidad, desde finales del siglo XV también se incorporó al movimiento humanista, aunque relativamente ensombrecida en este terreno por la entonces recién creada Universidad de Alcalá. En este periodo convivieron en Salamanca algunos de sus miembros más brillantes en lo que se conoció como la Escuela de Salamanca. Los integrantes de la Escuela renovaron la teología, sentaron las bases del derecho de gentes moderno, del derecho internacional y de la ciencia económica moderna y participaron activamente en el Concilio de Trento. Matemáticos de esta Escuela estudiaron la reforma del calendario, por encargo del Papa Gregorio XIII, y propusieron la solución que se implantó posteriormente.

También tuvo Salamanca en esa época las que probablemente fueron las primeras alumnas universitarias del mundo: Beatriz Galindo y Luisa de Medrano. Medrano fue la primera mujer que dio clases en una Universidad.

7. Concierto de órgano en la Catedral Nueva.

Después del recorrido turístico tuvo lugar un concierto de órgano en la Catedral Nueva, cuya presentación y comentarios corrió a cargo de Dª Esther Sestelo, Patrono de la Fundación y responsable de música en la Fundación.

Comenzó agradeciendo al Dean de la Catedral las facilidades dadas para la organización de este concierto y a todos cuantos habían intervenido para hacer realidad el acto. Especial agradecimiento manifestó a D. Luis Dalda, organista de la Catedral, y a los organistas Alberto Mombar y Francisco Parahongo, que ayudaron al anterior. Se detuvo después en la explicación de lo que significó en la historia de la música el Renacimiento y el Barroco español, que serían objeto del programa. Pasó a continuación a detallar el currículo de Luis Dalda del que destacó el ser Catedrático de Órgano en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León desde 1988, habiendo obtenido Premio Extraordinario en el título Superior de Órgano del Real Conservatorio de Música de Madrid. Fue organista titular de la Universidad Pontificia de Comillas y ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España en los órganos de las Catedrales de Astorga, Valladolid y Salamanca. En la actualidad es el director artístico del Ciclo de Órgano de la Fundación “Salamanca Ciudad de la Cultura” que tiene lugar en la Catedral cada verano. Comentó después la parte primera del programa que iba a desarrollarse, así como

del órgano de la Epístola, construido en el siglo XVI, concretamente en 1558 por Damián Luys.

Se interpretaron obras de Antonio Cabezón, de Francisco Correa de Arauxo y Anónimo de siglo XVII.

En la segunda parte, volvió a tomar la palabra Esther Sestelo para comentar las piezas que iban a ser interpretadas en el Órgano del Evangelio, construido por Pedro Manuel de Echevarría en 1744, y que ha sido objeto de tres sucesivas reconstrucciones.

Se interpretaron obras de Joan Cabanilles, Anónimo del siglo XVII, del P. Antonio Soler, de Félix Máximo López y de Jusepe Ximenez.

El organista fue muy aplaudido por los asistentes.

8. Coloquio con el organista y con José Pardo de Santayana.

Después de la cena del sábado día 15, y fuera de Programa, el organista Luis Dalda ofreció un coloquio en el que pudieron plantearse todo tipo de preguntas sobre el concierto ofrecido y sobre los órganos de la Catedral.

A continuación, José Pardo de Santayana, como viene siendo habitual, ofreció también una charla sobre la situación internacional y geoestratégica en el que se habló de los temas actuales de guerras en el mundo y al que se formularon gran número de preguntas.

9. Visita a Madrigal de las Altas Torres.

Madrigal de las Altas Torres es una localidad de la provincia de Ávila. Se trata de uno de los pueblos más significativos de la comarca de La Moraña, situada en el norte de la provincia. Tiene una población de 1299 habitantes (INE 2024).

Es conocido por haber nacido aquí la reina Isabel I de Castilla (Isabel la Católica) el 22 de abril de 1451. También en la ciudad nació el oidor Vasco de Quiroga (c. 1472), personalidad clave en la pacificación, conservación y evangelización del pueblo purépecha y primer obispo de Michoacán, en el actual México.

Monasterio de Nuestra Señora de Gracia

Su construcción, tal vez pueda fecharse en el siglo XIII, aunque los primeros datos que se tienen de su existencia son de la estancia de Pedro I de Castilla entre sus muros.

Se trató desde un primer momento de un edificio palaciego de recreo o una morada de paso en la vida itinerante de la corte, no una residencia monumental para uso habitual. De ahí la sencillez de su estilo mudéjar austero. Parece que la reina Isabel de Portugal solía usarlo de modo continuo, motivo por el que allí nacerían sus dos hijos: Isabel la Católica y el infante Alfonso de Castilla. Posteriormente se convertiría en monasterio, en el convento de Gracia, de religiosas agustinas. En 1499 se unieron al convento dos hijas naturales de Fernando el Católico, María Blanca y María Esperanza de Aragón.

Por esa época, la comunidad comenzó a necesitar de un mayor espacio y fue necesario añadir al palacio un claustro nuevo adornado con diez arcos, dos pisos y una escalera señorial.

Desde el claustro se accede a la Sala de Cortes. En esta sala se reunieron las Cortes de Castilla y León en 1438. Llama la atención el magnífico artesonado mudéjar que la cubre, hecho a punta de cuchillo, que sobrecoge la desnudez de sus muros y el piso de baldosa roja castellana. Todo rodeado de sencillez, como el severo banco parlamentario de madera, asiento para nobles, que rodea toda la estancia. Esta sala fue utilizada como Sala Capitular de la comunidad durante varios siglos.

El coro bajo corresponde a la Capilla Real del Palacio. Conserva un órgano barroco de 1756, obra de Juan de Inés Ortega, de la saga de los de Inés de Marugán (Segovia), que llegó a ser considerado uno de los organeros castellanos más importantes del siglo XVIII. El órgano fue restaurado en 1991.

En el centro del coro está situado un sepulcro, enterramiento a los restos de la infanta doña Catalina de Castilla, hija de don Juan II y de su primera mujer, la reina doña María de Aragón. También está enterrada una hija del rey don Fernando el Católico, la infanta doña María de Aragón, y una hija natural de Carlos V, de nombre Juana.

10. Visita a las antiguas Bodegas de los Frailes.

Finalmente visitamos la Antigua Bodega de los Frailes, que en la actualidad gestiona directamente el Ayuntamiento, produciendo un vino blanco, denominado “Isabel”, que tiene una gran calidad, como pudieron apreciar los asistentes con la cata que se llevó a cabo.

Con ello se dieron por finalizadas las Jornadas de Convivencia. Al terminar el desayuno de ese día, el Presidente de la Fundación dirigió unas palabras a los asistentes para agradecer la colaboración que habían prestado en su organización diversas personas, y especialmente Cintia Lamela.